帯状疱疹とは?

帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスによるウイルス性の疾患です。過去に水ぼうそうにかかった際に体内に潜伏した水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化することで発症します。

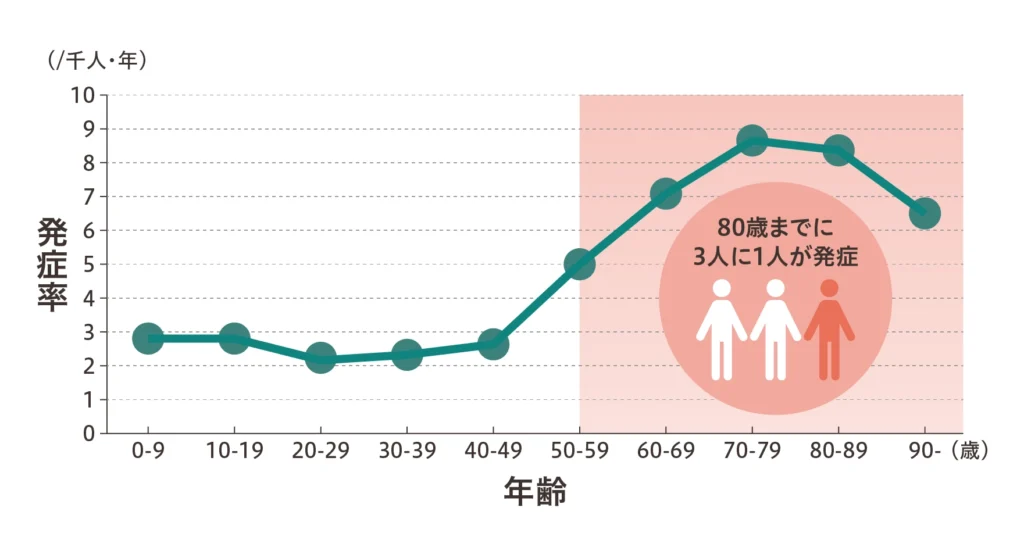

免疫力が低下したときに発症しやすいため、高齢者や基礎疾患のある方、ストレスが多い方、免疫抑制剤を使用している方はリスクが高い傾向があります。50歳以上の方に多く、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。

帯状疱疹ワクチン

帯状疱疹の発症や重症化を予防するためには、帯状疱疹ワクチンの接種が非常に有効です。特に発症リスクの高い50歳以上の方や基礎疾患のある方、ストレスが多い方、免疫抑制剤を使用している方にはワクチンの接種が推奨されています。

帯状疱疹ワクチンの定期接種

予防接種法の改正により、令和7年度から帯状疱疹ワクチンが定期接種の対象になりました。定期接種による公費負担を受けられる機会は生涯に一度だけとなります。詳細やお申し込み方法については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

令和7年度

接種期間

令和8年3月31日まで

定期接種の対象者

これまで帯状疱疹ワクチンを接種したことがなく、以下のいずれかに該当する方が定期接種の対象となります。

- 令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上になる方

※令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります - 60歳~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

【品川区】任意接種費用の一部助成

品川区では、これまで帯状疱疹ワクチンを接種したことがない50歳以上の品川区民(接種日時点)で、定期接種の対象とならない方を対象に、任意接種費用の一部助成を利用いただけます。詳しくは品川区公式サイトをご確認ください。

帯状疱疹ワクチンについて

日本では現在「生ワクチン」と「不活性ワクチン」の2種類が使われており、当院でも取り扱っております。

生ワクチンは従来からある1回接種のワクチンです。不活化ワクチンは2回接種が必要となりますが、生ワクチンよりも高い予防効果と持続性が報告されています。高齢者や免疫力が低下している方でも安心して接種できるのもメリットです。

年齢や持病の有無、ご希望などによってご提案が異なりますので、医師と相談のうえお選びください。ワクチンは診療予約をいただいてからの手配となり、事前にお電話いただけるとスムーズなご案内が可能です。

生ワクチン(ビケン)

| 接種回数 | 1回 |

|---|---|

| 予防効果 | 50%程度 |

| 効果の持続 | 5年程度 |

| 副反応 | 軽度の発熱や発疹など |

不活化ワクチン(シングリックス)

| 接種回数 | 2回※ |

|---|---|

| 予防効果 | 90%以上 |

| 効果の持続 | 9年以上 |

| 副反応 | 接種部位の痛みや腫れ、発熱など |

帯状疱疹ワクチンの料金

| ビケン(生ワクチン) | 税込8,800円/1回 |

|---|---|

| シングリックス(不活化ワクチン) | 税込22,000円/1回×2 |

帯状疱疹の症状と原因

帯状疱疹の症状

帯状疱疹を発症すると、体の神経が分布している部位に沿って、ピリピリとした痛みを伴う帯状の赤い発疹を生じます。神経は左右に分かれているため、どちらか片方に症状が出るのが特徴です。

発疹は水ぶくれとなり、1~2週間程度でかさぶたができて治癒するのが一般的ですが、リンパ節の腫れや発熱、頭痛、倦怠感、運動神経麻痺といった他の症状が引き起こされたり、重症化すると点滴や入院が必要になる場合もあります。早期のうちに治療を開始してウイルスの増殖を抑え、症状の悪化を防ぐことが大切です。

帯状疱疹は乳幼児や水ぼうそうにかかったことのない人に接触感染することがあります。近くにいる場合は気をつけましょう。

帯状疱疹後神経痛

帯状疱疹による皮膚の症状が治った後も、ウイルスによって神経が深い損傷を受けることで、ピリピリとした痛みが残る場合があります。この状態は「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれ、治療が遅くなったり高齢であるほど起こりやすく、ひどくなると痛みが数年間続くこともあります。

帯状疱疹の原因

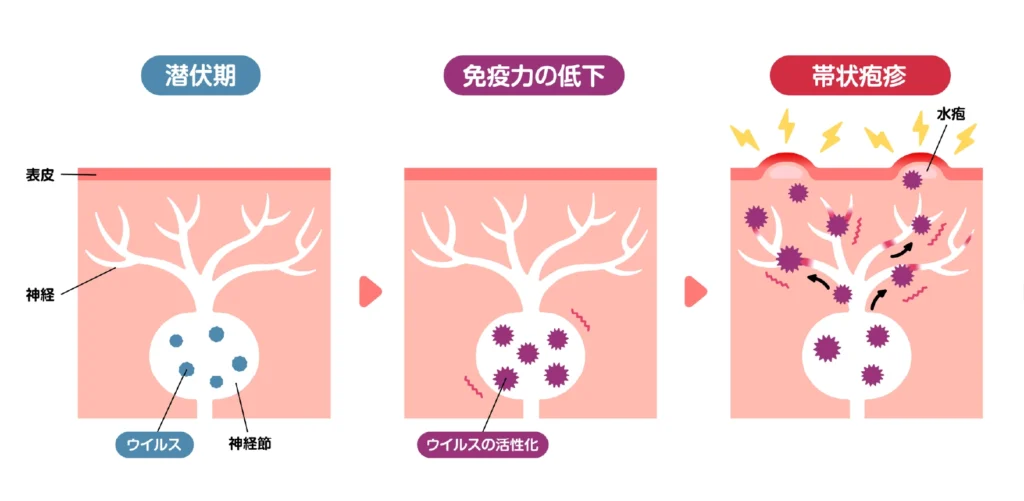

帯状疱疹の原因は、水痘・帯状疱疹ウイルス(水ぼうそうのウイルス)です。水痘・帯状疱疹ウイルスに初めて感染すると水ぼうそうを発症しますが、治った後も体内にウイルスは潜伏し続け、加齢やストレス、疲労などで免疫力が低下すると再活性化し、帯状疱疹を発症します。

水ぼうそうは10歳以下の子どもの90%ほどがかかる感染症で、水ぼうそうになったことがある人は帯状疱疹にかかる可能性があります。帯状疱疹にかかると免疫ができると言われていますが、再び免疫機能が低下した際に再発する場合もあります。

帯状疱疹の治療

帯状疱疹の治療では、水痘・帯状疱疹ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬を処方します。発疹が出てから3日以内、遅くとも5日以内に投与を開始することが推奨されており、早期の適切な治療によって、重症化や後遺症(帯状疱疹後神経痛)を防ぐことができます。

また、痛みを緩和するための鎮痛薬、皮膚症状に合わせた塗り薬、痛みが強い場合や長引く場合は神経ブロック注射を併用することもあります。帯状疱疹は疲労やストレスで免疫力が低下している時に発症しやすいため、十分な休息と安静も大切です。